伏見のまちづくりを進める団体の一つに「伏見まるごと博物館」(まる博)(⇒HP)がある。

「伏見の発展に寄与することを目的に,伏見固有の自然,文化,産業等を,そこに暮らす人々と共に探求・保存し,まちの魅力や楽しさを発信」

することをミッションとしている団体で、2012年春頃から月1-2回のペースで活動をはじめました。ぴあぴあとも関係が深く、ぴあぴあ店主のFはこの団体の創設メンバーの一人で、ぴあぴあのオープンにあたり真っ先に相談したのがここのメンバー達でした。オープン時には皆さまからのカンパで暖簾をいただきました(今店舗にかかってる手作りの暖簾です)。

まるごと博物館という名前がついていますが、箱モノの博物館をつくることが目的ではなく、まちの中にある人々の日常的な営みや風習、土地の記憶、自然などを、住民主体で発掘し、その見せ方を工夫しながら、まち全体をまるごと野外博物館にしてしまおう、という狙いです。

まるごと博物館という名前がついていますが、箱モノの博物館をつくることが目的ではなく、まちの中にある人々の日常的な営みや風習、土地の記憶、自然などを、住民主体で発掘し、その見せ方を工夫しながら、まち全体をまるごと野外博物館にしてしまおう、という狙いです。

生活様式の画一化が進む中、土地の個性に支えられたその土地ならではの文化や風習は、その担い手も生息地も失い、どんどん失われてきています。これを後世に伝えていくことは現代人の使命であるとともに、そういった土地の個性にこそその土地の魅力があり、その地の活性化の起爆剤になりうるものが眠っているのだ、と思います。

さて、まる博の活動は、主に(1)発掘、探索、(2)保存、(3)表現、展示 の3つのカテゴリに分かれます。2012年度は、主にこれらの方法論の議論と試行を行いました。

まず(1)発掘、探索フェーズでは、どういう手法を使えば、ただの文献調査からでは見えてこない、その土地の魅力を発掘、探索できるだろうか。それも専門家だけでなく、住民を巻き込み、住民が主体的に行っていくカタチで、という問いを繰り返しました。

その中で生まれてきたものの一つが、「個人史インタビュー」という手法でした。その土地に昔から住む人々に自分の個人史を語ってもらい、その思い出の地をマップに落としていく、それを複数人に行うことで、空間的、時間的に幅のある、立体的なまちの姿が浮かび上がってきます。行政によるまちの歴史録が表だとしたら、いわば裏の、住民によるまちの記憶の記録です。

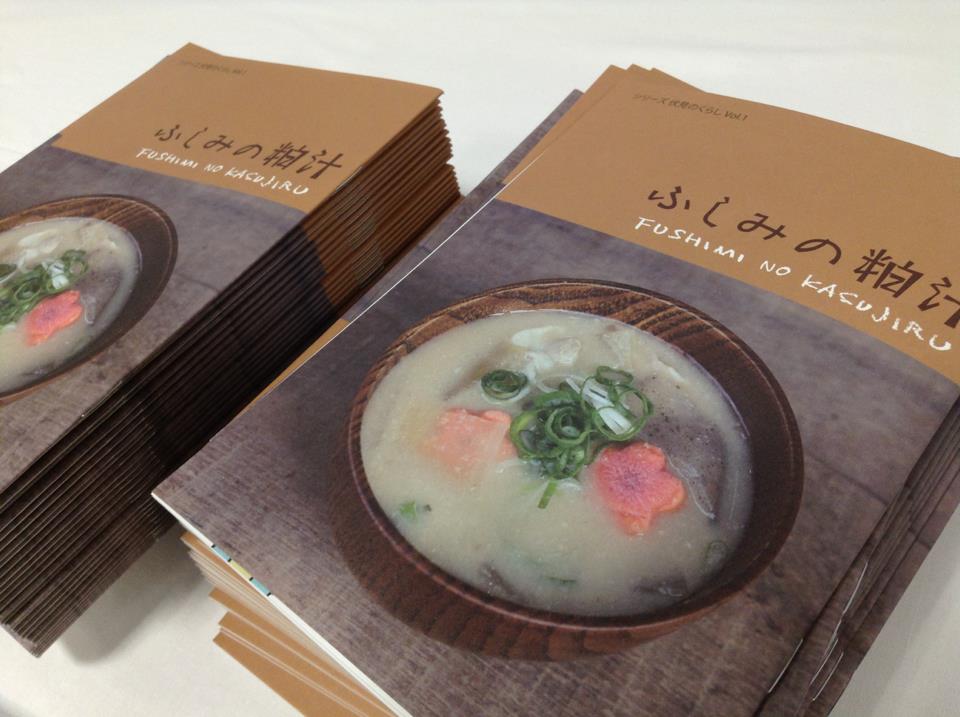

もう一つ実施したのは、住民アンケートという手法でした。「おたくの粕汁について教えてください!」と、食べる頻度から中に入れる具、味噌の好みまで、地域のお祭りなどで200部を超えるアンケートを回収し、結果を「ふしみの粕汁」という冊子にまとめました。

その他にも、まち歩きをしながら気になったスポットの写真を撮影してもらい、後で皆で写真をみながらわいわい議論する手法や、U氏が開拓している土地の高低差に着眼したまち歩き手法なども、それぞれ面白い成果を生み出すとともに、いろいろな地域の人たちを巻き込みました。

(2)保存フェーズでは、発掘してきた地域の魅力をどうやって保存していくか、という問いに対する答えを模索しました。地図や冊子にまとめ、映像や音源に残すというのは重要。地域の図書館などで保存してもらえればなお良し。情報へのアクセサビリティを考えるとネットでも公開したいが、手間とコストが課題です。現地で残せるならば現地で残すのが一番で、O氏が進める宇治川流域のヨシ原の生態系保全活動などはその一つです。

(3)表現、展示フェーズでは、発掘、保存した地域の魅力を、どうやって人に見せて伝えていくかを議論しました。ここがうまくいくと、(1)や(2)の活動にも張り合いがでて、地域資源の発掘・保全活動を大きなムーブメントにしていけると思います。

一つの方法は、展示会を開いて見せることで、まる博でも2013年3月に伏見区役所の4階で展示会を開催し、2012年度の各自の活動の成果である、伏見中書島界隈の魅力、ふしみの粕汁、伏見城跡地の高低差、桃と伏見との関係史、などを展示しました。

一つの方法は、展示会を開いて見せることで、まる博でも2013年3月に伏見区役所の4階で展示会を開催し、2012年度の各自の活動の成果である、伏見中書島界隈の魅力、ふしみの粕汁、伏見城跡地の高低差、桃と伏見との関係史、などを展示しました。

ただ、いくつかの箱モノ博物館がそうであるように、中身は立派だけど人々への門戸が狭いというのでは、住民参画型で進めていきたい我々の狙いに反します。そこで、粕汁隊は、アンケートから浮かび上がってきた標準的な「ふしみの粕汁」を、隣接する青少年活動センターで実際につくり来場者に食べていただくという工夫をすることで、敷居を下げるとともに現物で文化の伝承を試みました。「個人史」隊は、伏見小唄の舞踊を実演しました。

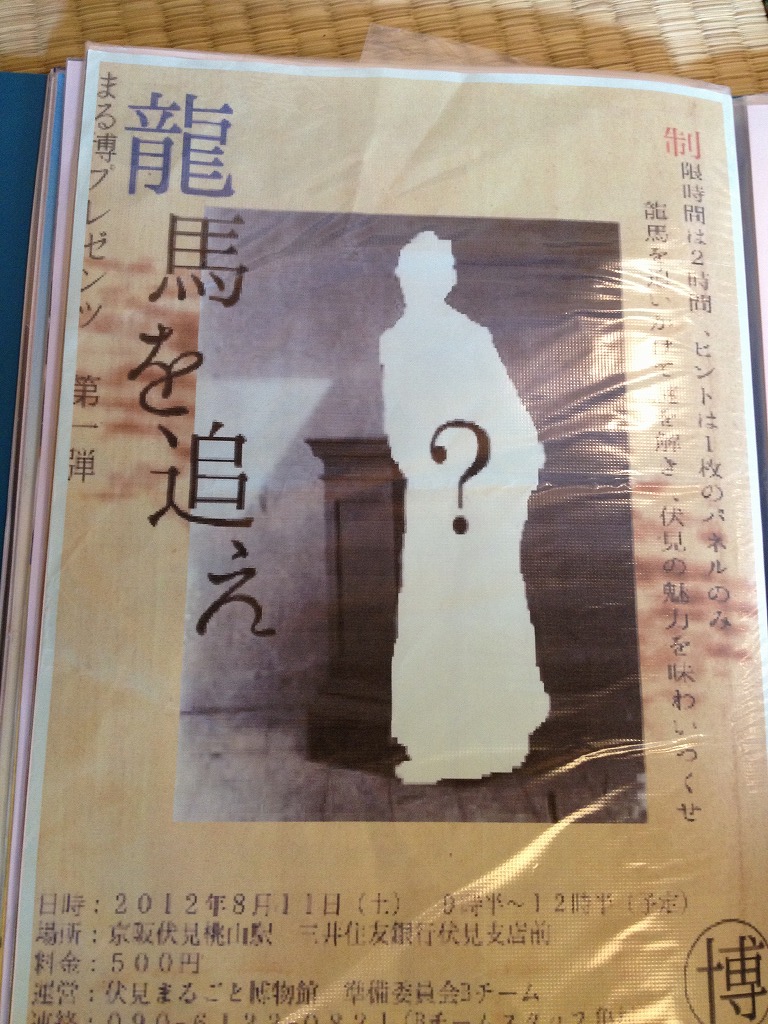

2012年夏には「龍馬を追え!」と題し、まち歩き参加者が伏見のまちで坂本龍馬(メンバーが扮装し寸劇まで披露しました)を追っかけながら、まちの見どころを自然にハシゴしていく、伏見ビギナー向けまち歩き企画も試行しました。伏見ジオグラフィック隊は、城跡の高低差を実際に歩いて確認するまち歩きを行いました。これらも我々の「表現、展示」手法の一つです。

2012年夏には「龍馬を追え!」と題し、まち歩き参加者が伏見のまちで坂本龍馬(メンバーが扮装し寸劇まで披露しました)を追っかけながら、まちの見どころを自然にハシゴしていく、伏見ビギナー向けまち歩き企画も試行しました。伏見ジオグラフィック隊は、城跡の高低差を実際に歩いて確認するまち歩きを行いました。これらも我々の「表現、展示」手法の一つです。

まる博としての活動ではありませんが、一部のメンバーが関っている様々な親和性の高い活動でも、いろいろと工夫をしています。例えば先の「ヨシ原」では、ヨシ焼きの観察会やヨシを用いてすだれをつくるワークショップなどを開催しています。F氏が代表を務める「桃山プロジェクト」では、桃山が桃の花香であふれていた江戸時代~明治時代の桃山の自然景観の一部復元を目指して地域住民と一緒に植樹活動を続けていますが、これも表現、展示活動の一種ともいえるでしょう。

伏見まるごと博物館は現在、2013年度の活動を充実させるべく、組織強化と、(1)(2)(3)の手法の試行と、より多くの参画者と一緒にやっていくための議論を、月2回ほどのペースで集まって続けています。理想的にはまる博はまちの魅力発掘・保全・表現のプラットフォームになり、多くの地域住民がまる博を活用して主体的な活動を行い、気がつけばまちのお宝がこんなにたくさん見つかっていた、というようなシステムにしたい。ただ、なにせ皆手弁当でやっているのと、多くの人の熱い想いが交錯するので、ゆっくりと一歩一歩進んでいます。せめて専従の事務スタッフを1人つけられるくらいの予算があれば・・・。私はこの活動を、伏見、いや京都全体でムーブメントにしたい。

最後に、現在コアで動いているメンバーを紹介します。

K氏 商店街店主

K氏 博物学畑のまちアド

T氏 まち歩きチーム主催

O氏 芸術肌の会社員

W氏 建築畑の市職員

F氏 まちづくり畑の雑貨店主

A氏 映像作家

U氏 地理畑の研究者

W氏 歴史畑の団体職員

O氏 考現学肌のイラストレーター

N氏 考古畑の研究者

Y氏 映像音楽畑の写真家

T氏 まちづくり畑の研究者

S氏 学生

I氏 青少年育成団体職員

M氏 青少年育成団体職員

他に、多くのサポートメンバーがいます。

(文責:藤崎。

※主観もたくさん入ってますし、全体を見きれているわけでもありませんので、その辺りをご理解のうえお読みください。)