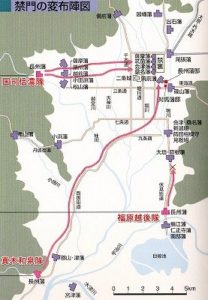

元治元年7月19日(1864年8月20日)、長州藩が京都での復権を目指して武力で会津藩の排除を挑み、京都御所の蛤御門などで大激戦が繰り広げられました。長州藩の来島又兵衛、真木和泉、久坂玄瑞、入江九一などが亡くなった、いわゆる禁門の変(蛤御門の変)です。

実はこの時、伏見の長州屋敷が焼けています。

禁門の変、蛤御門の変という通称から戦場は京都御所付近だったような印象を持たれがちですが、伏見も戦場でした。

長州藩は嵯峨天龍寺、天王山、そして伏見の3方面から御所に向かって進軍しました。約500名の伏見隊を率いるのは家老・福原元僴(ふくはらもとたけ)。午前2時頃表町の伏見長州屋敷を出発し、伏見街道を進軍します。伏見街道を守備していたのは大垣藩で、伏見街道の藤森~深草~稲荷で戦闘が行われ、福原隊は敗走しました。この時鴨川銭取橋(現在の勧進橋)に布陣し竹田街道を守備していた新選組も伏見街道に遅れて駆けつけ、長州軍を追撃しました。彦根藩などは勝に乗じて伏見長州屋敷を襲い、京橋に大砲5門を並べて発砲したので、長州屋敷はたちまち焼けました。一緒に34,5戸民家も焼失しました。

この伏見長州屋敷跡は、現在は伏見土木事務所になっています。

【本稿執筆にあたり参考にした文献など】

- 京都府紀伊郡誌

- 幕末維新風雲伝

- 面白きこともなき世を面白く